PPP的核心是风险责任分配合理,哪一方控制力大分配给那一方,而不是简单的骨头搭肉的推出去思路。保底量的内在逻辑,是保底量预测和管网建设责任,在当前的政府管理分割的局面下,社会资本尚无力承接,应该由政府承担更有力度。按这样的风险分配后,政府更有压力完善管网(当然也相对更有能力),更有利于避免污水厂负荷不能及时到位。

类似的问题还可能出在考核污水垃圾BOT的建设成本。

总而言之,风险责任合理分配,这是PPP的灵魂,是牛首的顶层结构,而绩效考核是下一个层级,是牛尾的控制节点。只依赖和信任绩效考核就能做好PPP,类似于说公建公营加审计就能获得类似市场机制的效率。

实际上,企业也需要认真对待保底量问题,保底量不科学,政府后期违约可能性很大(无论过高还是过低),赖在协议上必然是容易导致政府违约而双输。

总的背后的逻辑是:指导思想中应深刻理解在PPP中企业获取利益没有错,PPP必须遵守商业逻辑,在结构设计中,将利益诉求导向最大公约的长期效率提升。

对于环保PPP,汤明旺有以下观点:《【独家】E20环境平台 汤明旺:环保PPP最低需求风险分析及优化建议》《环保PPP“保底量”应该扣上“固定回报”的帽子吗?》。

附:

薛涛:提示PPP规范中对原有特许经营模式的误伤风险

最近一年来PPP规范里很多事件很吊诡,需要特别重视和尽力避免:

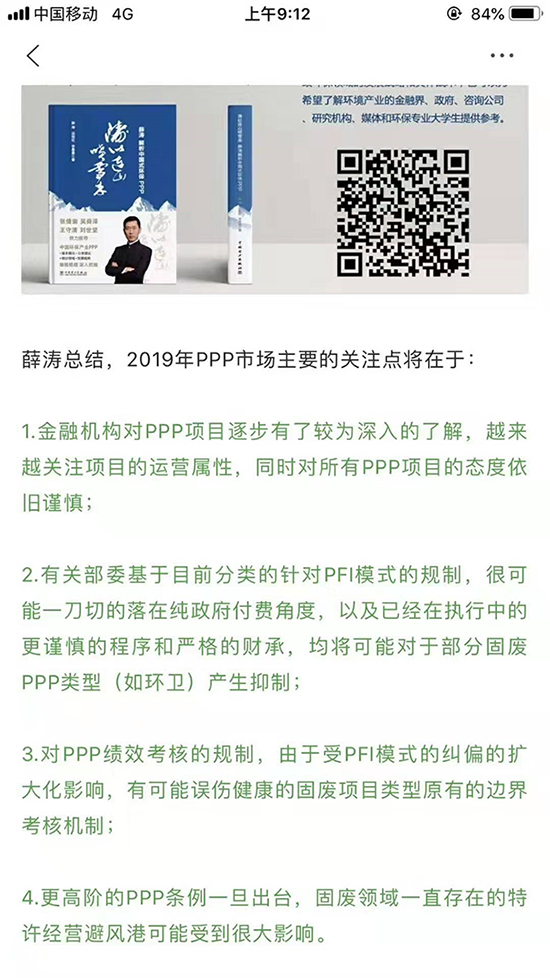

就像《涛似连山喷雪来——薛涛解析中国式环保PPP》书中所写(相关阅读:《涛似连山喷雪来》:不只是讲环保PPP),针对PFI新菜地前四年野蛮生长的紧急规制,很可能由于分类不清的原因,会带来横扫一切的,把长的还凑合的老菜地都踩糊了的风险。

特许经营的老牌社会资本,莫要轻视忽视这个问题的影响。我说的不仅仅是耽误企业发展,我认为是违背了基本规律且影响了政企民三者共赢的格局。

比如:

1、在审计署全面介入而且对ppp理解不深的背景下,“淫威”发作,频频出现保底量认定为固定回报,然后,地方政府开始出现不设置保底量的模式。我的意见,如果实在要从,至少配个相对垄断权完备下基本法理吧,但是即便如此下去,危害还是很大的。

2、上一款,最怕是调出“可用性付费”这个大法螺,生搬硬套的套在运营类项目上,然后认为一切都解决了,晕了,我看这样下去,还不如运营的回到公建公营算了,好歹图个方便。

3、接上一款,虽然不用“可用性付费”在运营类项目上,但套用基本逻辑和绩效从严的思路,要求对污水垃圾的竣工后工程造价决算后并调整投标报价。哥,造价降了要降服务价,万一涨了呢?对市场博弈逻辑实在没理解呀……

4、绩效考核,对原有老特许经营里一些良好的机制依然重视不够,也许会导致过度依赖打分综合的,可能稀释了核心要害的约束性,这个,需要留意下一步进展。

5、对于传说中的ppp条例,怕它不来,怕它乱来....

在去年年底的2018年的固废战略论上,我认真提示了风险(薛涛:四维集约,合纵连横—固废产业年度盘点),具体提示见下图:

眼看那一片还算齐整的菜地面临狼藉风险,捉急。

最近邀高手发文细细分析之,可以期待。

延伸阅读:

吴舜泽:推荐一本不错的生态环保类PPP参考书

王守清谈三个对PPP态度最中立的人之一

读薛涛解析环保PPP之“几不可能三角”:思维碰撞殊途同归

寒星与PPP相爱相杀的故事

一封来自英国的推荐信

一本PPP好书的邂逅

亡羊补牢为时未晚,一份环保PPP的扫雷求生指南

评王毅司长PPP讲话:入库不保险,条例和正负面清单要来

从“价、量、时、空”看环保项目投资

薛涛:要避免“二分思维”-评析北大教授的“管理不能大于经营”

特此声明:

1. 本网转载并注明自其他来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。

2. 请文章来源方确保投稿文章内容及其附属图片无版权争议问题,如发生涉及内容、版权等问题,文章来源方自负相关法律责任。

3. 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日内起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权益。